贵州毕节:产业“黑”转“绿” 走绿色崛起之路

坪箐村茶园一隅。 周春荣 摄

(中国减贫故事)贵州毕节:产业“黑”转“绿” 走“破茧化蝶”绿色崛起之路

7月下旬,走进贵州省毕节市纳雍县骔岭镇坪箐村,层层叠叠的茶园在阳光下满目葱翠、生机盎然。“10多年前,这里还是一片荒山,地下埋藏的煤炭是我们的主要收入来源。”茶园总经理谭正义告诉中新网记者,村民们早年靠挖山采煤赚钱,现在是该“还账、反哺”大山的时候了。

10多年前,谭正义在坪菁村靠开采煤矿赚到了人生的“第一桶金”,带动600多名村民就业,每年支付工资超2500万元(人民币,下同)。

勺窝镇村民为蚕喂食。 石小杰 摄

“当时的马路上都是飞扬的煤灰,衣服洗了都不敢在室外晾干。”村民宋兴贵说,当年外人都说这里是“荒山秃岭不长草,人穷粮少吃不饱”。

时过境迁,一度“红火”的煤炭经济渐渐“体力不支”。面对困境,毕节市出台优惠扶持政策,提供资金补助和技术支持,引导当地“矿老板”投资开发现代农业,把产业由“黑”转“绿”。

谭正义正是第一批“吃螃蟹”的人,由“煤老板”变身为“茶老板”,从挖“黑”转为植“绿”,逐步将面积近7000亩的神箐荒山全部种上茶树。

勺窝镇桑树地一隅。 石小杰 摄

“煤炭资源迟早会枯竭,转型是必然趋势。”谭正义说,种茶经济效益好,也能改善生态环境,更能给子孙后代留下“绿色财富”。

除杂草、辟荒山、挖沟渠、开新路、种茶苗……曾经荒芜的煤山,如今充满生机。通过建设茶叶加工厂、生态糯谷猪养殖场、饲料加工厂、沼气池,茶园初步形成了“猪—沼(电)—茶(果蔬)—草”循环农业产业链,带动周边村寨200多名村民就业。

在贵州毕节,像谭正义这样由“黑”转“绿”的煤矿老板还有很多。江西人邓瑞式曾是纳雍县勺窝镇有名的煤矿企业老板,在当地党委、政府的支持下,他抓住“东桑西移”的契机,通过组建桑蚕养殖公司,探索发展出高山种桑养蚕新模式,并采取“公司+合作社+农户”模式运营,带动当地民众脱贫增收。

邓瑞式查看蚕的长势。 石小杰 摄

“种桑养蚕让村民13天见现钱。”邓瑞式说,当地蚕的生长周期约为28天,为提高蚕的成活率和蚕茧质量,公司负责培育幼蚕约15天后交由农户喂养,再经13天的喂养蚕吐丝后公司保底回购,如今勺窝镇周边的很多村民都已经成为桑蚕饲养员。

勺窝镇压落村村民周鹏退伍后到瑞慧桑蚕公司成了一名管理员。他告诉记者,每月有4800元工资,家里的4.5亩土地也以每亩500元的价格流转给公司种植桑树,还可以在桑树林里套种马铃薯、中药材等,实现“长短”结合发展。

“农户可以选择土地入股,获得务工收入的同时,还参与年终分红。”邓瑞式说,从采煤到养蚕,山更绿、水更清、天更蓝,村民的腰包更鼓了。

收购农民工采摘的茶青。 周春荣 摄

截至目前,勺窝镇发展蚕桑1.66万余亩,养殖蚕房覆盖17个村,建成4条蚕丝被拉丝生产线。一条种、养、加工一体化的产业链初现雏形,为村民脱贫带来了稳定收入。

近年来,毕节市因地制宜,选择既有生态价值又有经济价值的特色产业,让绿色优势源源不断地转化为经济优势。产业实现由“黑”转“绿”,由“绿”转“金”的高质量发展。

数据显示,2019年,毕节市完成绿化125万亩,治理石漠化169.8平方公里、水土流失93.12平方公里,森林覆盖率达57%。目前,毕节市森林面积达2182.75万亩,林业经济产值达315亿元。

曾经的“黑色外衣”褪去,新的“绿色名片”打响,毕节在推动绿色发展的实践中走出了一条“破茧化蝶”的绿色崛起之路。

图片

-

22省份一季度GDP出炉:广东

22省份一季度GDP出炉:广东  河南永城通报代王楼村改厕问

河南永城通报代王楼村改厕问  贡嘎山脚下的村民自发组队四

贡嘎山脚下的村民自发组队四

-

河南太康:打造“红色引擎

河南太康:打造“红色引擎  河南太康:智造品牌 打造千

河南太康:智造品牌 打造千  80多个国家争先抢购 “太康

80多个国家争先抢购 “太康  全国各地楼市调控已60余次

全国各地楼市调控已60余次  哈尔滨一滑雪场缆车系统发生

哈尔滨一滑雪场缆车系统发生  农村农业部:建立和完善蔬菜

农村农业部:建立和完善蔬菜 -

小果庄人撤了动物咋办?他们

小果庄人撤了动物咋办?他们  2021中国长春(国际)无人驾驶

2021中国长春(国际)无人驾驶  2020年北京薪酬大数据报告:

2020年北京薪酬大数据报告:  中国地震台网:四川宜宾市珙

中国地震台网:四川宜宾市珙  创历史新高!国家邮政局:

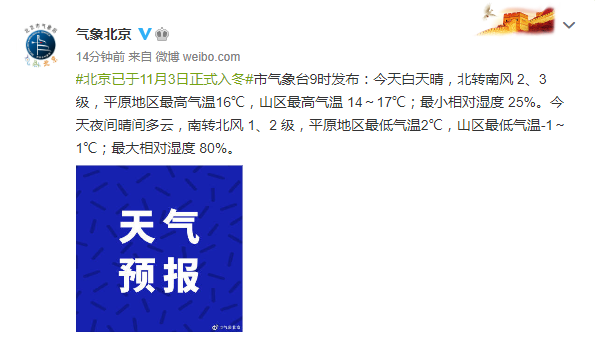

创历史新高!国家邮政局:  北京于11月3日正式迈入冬季

北京于11月3日正式迈入冬季 -

中国地震台网:新疆伊犁州巩

中国地震台网:新疆伊犁州巩  进博会:共享经济遍地开花

进博会:共享经济遍地开花  中国易地扶贫搬迁960余万人

中国易地扶贫搬迁960余万人 甘肃靖远移民农户:搬迁地不

重庆巫溪宁厂镇:来自一个千

重庆巫溪宁厂镇:来自一个千  马鞍山综合保税区:前三季度

马鞍山综合保税区:前三季度

金融

财经

要闻

公司

绿田机械股份有限公司(简称绿田机械)将于2021年3月18日首发上会。绿田机械拟在上交所主板上市,本次公开发行股份数量不超过2200万股,占发

详细>>11月6日,国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2020年第三季度中国智能手机市场出货量约8480万台,同比下滑14 3%。出货量前五的品牌分

详细>>突如其来的疫情黑天鹅,让中国零售行业整体遇冷,增长一度陷入停滞。对于业务模式主要面向线下门店的内衣企业来说,更是遭遇了前所未有的危

详细>>2020年上市公司半年报披露已结束,然而,神州数码今年上半年的业绩并不理想,营收净利双双下滑。并且近日公司发布公告称,10大董事、高管拟

详细>>8月28日,兑吧发布了2020年中期业绩。尽管受疫情及宏观经济影响,其广告收入有所下滑同时导致经调整净利润亦由盈转亏,但是其SaaS业务表现

详细>>27日晚间,申通快递发布2020年半年报。数据显示,上半年,公司实现营业收入92 58亿元,同比下降6 21%;实现归属于上市公司股东的净利润7067

详细>>